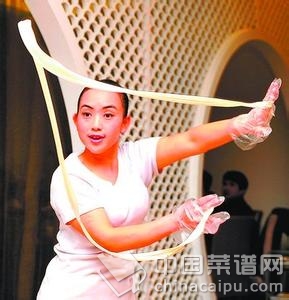

花式大馒头

馒头,大家见到最多的就是又大又胖的白馒头,但花式的馒头看起来更让人馋,好看的造型也让人舍不得入口,最能吸引小朋友的目光,让他们边玩边吃,也很不多哦。

材料:

清水 250g 酵母 5g 普通面粉 500g 手粉 适量(普通面粉) 食用色素 少许 清水 少许

做法:

1、酵母加入水中,静置一会使其溶解;

2、加入面粉,用筷子搅拌成絮状;

3、下手揉,揉至表面无干粉就可以了;

4、盖保鲜膜发酵至原来的2-3倍大,内部呈蜂窝状即可;

5、醒好的面取出,使劲不停的揉;

6、揉十几分钟直到表面光滑;

7、分割面团,分成三份150-200g的面团,和一份剩余的面团;

8、先揉150-200g的面团,边揉边加手粉揉至表面光滑;

9、将面团翻面,双手将其隆成高耸的圆形;

10、放在盖垫上,表面盖上布,防止干燥;

11、将剩余的面分成三份,分别加入红、黄、绿色素,分别揉匀、揉光滑;

12、取一小块绿色面团擀扁,用剪子剪出叶子的形状,牙签压出叶脉,叶子背面沾少许水,贴在馒头上;

13、取一块黄色或是红色的面团擀扁,用剪子剪出花瓣,用手造型出花瓣的样子,花朵背面沾少许水,贴在叶子和馒头上;

14、尽量保证馒头发酵不超过30分钟,蒸锅内注入水,放上笼屉摆上馒头,盖盖子大火蒸开锅转中火蒸15分钟,时间到后立刻关火打开锅盖即可。

小贴士:

注意发酵粉的量以及发酵的时间

相关文章推荐: 中国面食文化你知道多少

中国面食文化你知道多少

中国的面食文化 你知道多少?在世界的饮食文化中,几乎处处都能见到我们中国面条的踪迹。面条发展了千年,面食文化也在层层累积。想了解中国的面食文化,看这里!

面条在人们喜庆宴席上始终扮演着举足轻重的角色,民间的食俗更是如此。春节是咱们中华民族最重要、也最隆重的节日,一到春节的除夕,固然全家团聚在一起吃 饺子,然而山西、陕西许多农村则在除夕晚上家家擀出又长又宽的面条图个“长长久久”的吉利,而京津一带的老百姓则在农历年初二“龙抬头”那一天,全家围在 一桌吃面条而未能免俗。面条在人生的礼仪中也扮演了重要的角色,例如山西一些地区,婚后第三日,新人双双回家时,岳母照理以面相待,祝愿两口子日后拴在一 起,和和美美过日子。在祝寿宴和弥月宴上,象征“长寿”的面条更是不可或缺的一道菜肴。

面条制作方法及吃法的花样之繁多,堪称世界一流。我们通常称之为拉面的,也叫抻面,北方的家庭主妇一般都懂得抻面的方法,而兰州一带在和面时,就会掺上 稀盐水和兰州特有的蓬灰碱,令面条吃起来筋道又韧软。在北方的农村人们吃面条又是另一番景象,大部分农村家庭都备有擀面的工具。架放锅上的?床子,是一根 木头上挖个圆坑,坑底钉一块扎满小眼儿的铜板,将面团一压,面条便从小眼儿挤出来。

客家人擀面条手法更是一绝,用大圆木杈入墙洞,以全身的压力将面团压成薄片,以特殊的大刀切成细面条,吃时配上葱花、猪熟油、鱼露和胡椒,这就是客家人有名的腌面了。 (摘自香港《大公报》 文/艾京)

面食除了面条,还包含各种各样的面点。如果要清点各种各样的面食,恐怕三天三夜也数不完。所以还是回到面食的制作上,面食究竟有哪些五花八门的做法呢?》》》面食制作五法

面食制作五法

面食制作第一法:烤烙

烤烙食品一般色泽金黄,质地酥脆,咸(甜)香适口,广受群众欢迎。烤烙食品多为饼类。饼,初称髓饼、炉饼,这是因为制作时在面粉中加入动物骨髓、油脂,然后入炉烤制。

经典代表:武大郎家的烧饼

烧饼原称麻饼,由于芝麻烧饼的制作方法源于西域,西汉时由西域传入中原地区,所以也称胡麻饼或胡饼。又因胡饼、麻饼制作时要用火烤,因此改叫烧饼。

制作方法是在做出层次的半发面团上,蘸满芝麻,然后入炉烤制。

烤烙技术的发展

北魏人贾思勰写的《齐民要术》记载了十几种饼类的制作方法,其中包括白饼、烧饼、面起饼、髓饼、鸡鸭子饼、细环饼、粉饼、豚皮饼等。书中对各种饼类的制作方法也有详细的记述,如在发酵面中加蛋、牛奶等,烤出来的饼就会松脆可口。

唐宋时期出现了平底铛,烧饼的制作绝大部分由烤制改为烙制,不见明火,方便、清洁、卫生,极大地促进了烤烙面食的发达。与此同时,人们对面食造型、色泽等也开始重视,使烤烙食品进一步向糕点化发展。

面食制作第二法:油炸

油炸也是中国面食加工技艺的重要组成部分,据传是由“髓饼”——一种由面粉和动物骨髓油脂烤烙食品发展而来的。后来,油炸面食以其酥脆可口,传遍全国各地。

代表食物:天津大麻花

被列入小吃“三绝”的耳朵眼炸糕和十八街麻花,都是享誉全国的油炸面食精品,而且均已发展成为宴席中最能代表天津特色的一道面点了。天津种类繁多的馃子更是百姓们餐桌上的晨间美味。

面食制作第三法:烤烙与油炸结合

代表食物:煎饼果子

闻名遐迩的天津煎饼果子,可说是烤烙与油炸完美结合的面食精品。现在,天津的煎饼果子,经改刀之后,也能摆到宴席上去。

面食制作第四法:贴

贴就是面食中蒸法与烤烙的结合。说起“贴”来,大家首先想到的,就是由饺子发展而来的大众食品锅贴。锅贴与饺子最大的不同,是锅贴上热铛加油和水,再盖上锅盖,连蒸带烤,两端可以开口;而饺子要用水煮,所以必须捏严实了。

代表食物A:贴饽饽熬鱼

贴饽饽,也叫贴饼子,过去曾是北方城乡广泛食用、用玉米面制作的主食。但在贴饽饽的柴锅里,同时熬鱼;出锅时,鱼味喷香,玉米面饽饽上面有一层 金黄色的焦笳,下端微微沾一点鱼汤,端上来,色、香、味、形、意、养无一不备,纯属“原生态”的美食佳肴。

代表食物B:马蹄儿烧饼

把做好的半发面团,贴在一种特制的烤炉炉壁上,密封烤制,也应属于“贴”的一种。如风味独特的炉干烧饼,炉粽子,缸炉烧饼,马蹄儿烧饼(包括“黄马蹄儿”和“白马蹄儿”两类)等等即是。

面食制作第五法:炒

把面粉经过油炒,加上桃仁、瓜子仁和糖粉,冲以滚水,就是老少咸宜的油炒面。把大麦粉、高粱米粉或糜子粉干炒,食时用滚水调冲,外加小料和红白糖粉,就是“茶汤”。再有,便是面食熟品经过二次加工的“炒”,如炒饼,炒面,炒火烧,炒疙瘩等等。

代表食物:炒疙瘩

当年,北京穆家寨(广福馆)和恩元居的 “炒疙瘩”,天津保阳馆山泉涌炒火烧外加酱鸭子,都非常有名。

小结:中国的面食文化有着悠久的历史,是中国餐饮文化的重要组成,其高超的制作技艺是宝贵的非物质文化遗产。我们应把中国传统面食继续发扬光大。

>> 去中国菜谱网首页